Вы нашли проект, который зажигает в вас огонь. Встретили человека, рядом с которым хочется расти. Но голос разума настойчиво шепчет о счетах, обязательствах и бытовых нуждах.

Как быть в этом извечном конфликте между идеальным и реальным? Как не упустить шанс, но и не сгореть дотла в погоне за ним? Это не выбор между цинизмом и инфантильностью. Это вопрос зрелого равновесия.

Гора и Родник: мудрость «Книги Перемен»

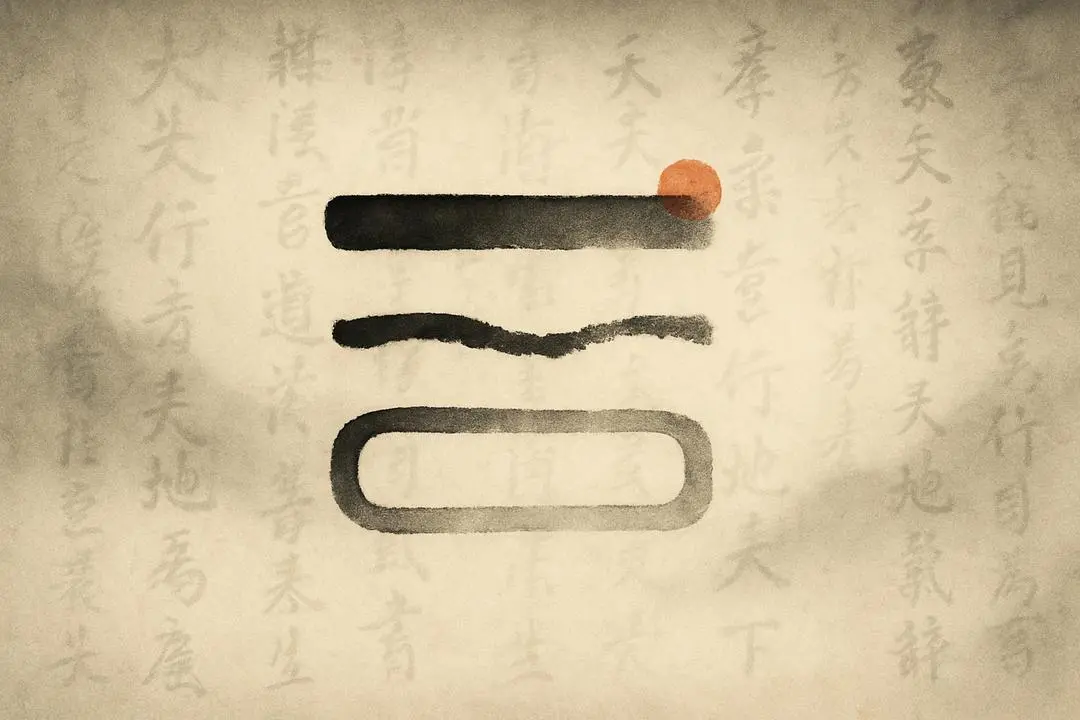

Древняя мудрость «Книги Перемен» описывает эту дилемму гексаграммой №4, Мэн (蒙). Её название, «Недоразвитость», указывает на корень проблемы: незрелость попытки покорить Гору, проигнорировав Родник у её подножия. Образ гексаграммы — Гора, под которой течёт Родник.

Гора — это наши амбиции, стремление к росту, к вершинам духа и мастерства. Это великие цели и вдохновляющие идеи.

Родник — это наши жизненные ресурсы: энергия ци, здоровье, время и, конечно, деньги. Это то, что питает нас.

Чем выше восхождение в горы, тем больше воды нужно взять с собой из родника, потому что наверху источников уже не будет. Погоня за амбициозной целью без должной подпитки — это прямой путь к выгоранию. Вдохновение — пьянящая, но коварная вещь. Ослеплённые им, мы рискуем сжечь все жизненные соки в грандиозном проекте и погибнуть от жажды на полпути к вершине.

Практичность как духовная практика

В такие моменты на первый план выходит то, что в погоне за высоким часто принято обесценивать — предельная, заземлённая практичность. Да, у меня есть счета. Да, мне и моей семье нужно что-то есть. Да, мне нужен прочный фундамент, чтобы строить на нём дворец своей мечты.

Признавать свои насущные нужды — это не слабость и не отсутствие веры. Это трезвость. Это честное столкновение с реальностью, которое создаёт ту самую опору, от которой можно оттолкнуться.

Идеология, культура, блестящие перспективы — всё это прекрасно, но это надстройка. Она не может висеть в воздухе. Она должна стоять на прочном фундаменте земной реальности. Только когда родник полноводен, можно без опаски штурмовать гору.

Честный диалог: как соединить гору и родник

Итак, что же делать, оказавшись на этом «шпагате» между «хочу» и «могу»? Ответ — перестать воспринимать их как конфликт и соединить в честном диалоге.

Если вы ведёте переговоры о работе, которая вас вдохновляет, но мало оплачивается, попробуйте занять такую позицию:

«Я в восторге от того, что вы делаете. Я полностью разделяю ваши ценности и горю желанием быть частью этого. Я готов учиться, меняться и вкладываться. Но есть и объективная реальность: мои финансовые обязательства. Давайте вместе подумаем, как мы можем совместить ваше прекрасное видение и мои практические нужды. Я не хочу отказываться от этой возможности из-за бытовых вопросов, но и игнорировать их я не могу. Давайте найдём решение, которое позволит мне направить всю свою энергию в наше общее дело, не разрываясь между вдохновением и выживанием».

Это не ультиматум и не позиция слабости. Это приглашение к партнёрству. Вы не противопоставляете себя, а ищете общий путь. Вы признаёте и ценность Горы (идеи), и ценность Родника (ресурсы).

Когда мы перестаём противопоставлять Гору и Родник, а признаём их единой системой, энергия перестаёт уходить на внутренний конфликт и высвобождается для реального движения. Появляются не просто компромиссы, а изящные, неожиданные решения.

Потому что только человек, стоящий обеими ногами на земле, способен дотянуться до звёзд.